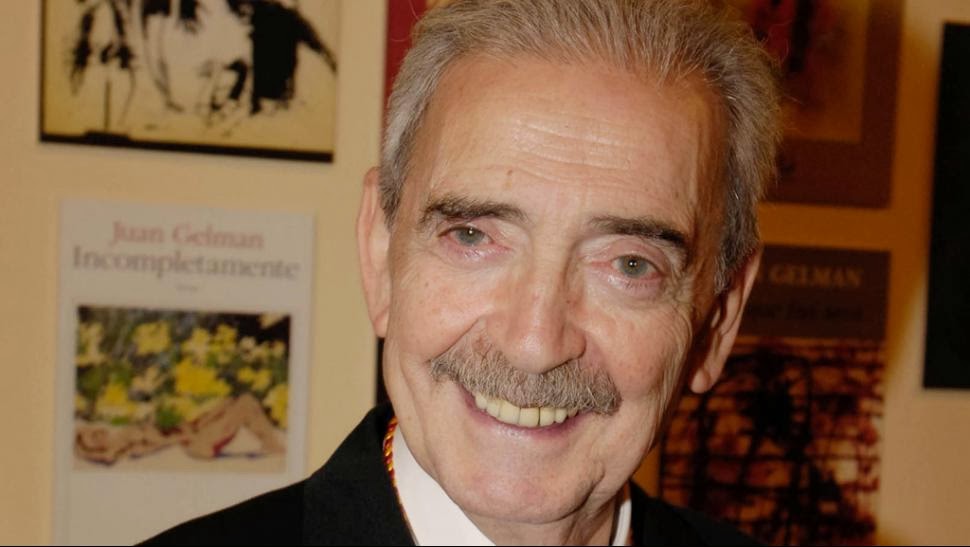

JUAN GELMAN

Juan Gelman (Buenos Aires, 3 de mayo de 1930 - México, D.

F., 14 de enero de 2014)

Biografía

Nació en Buenos Aires, en el número 300 de la calle Canning

-actualmente Scalabrini Ortiz- en Villa Crespo, un barrio de fuerte identidad

judía. Fue el tercer hijo (el único nacido en Argentina) de un matrimonio de

inmigrantes judíos ucranianos, José Gelman y Paulina Burichson. Aprendió a leer

a los 3 años y pasó su infancia andando en bicicleta, jugando al fútbol y

leyendo. Desde niño fue simpatizante de Atlanta, el club de fútbol del barrio,

donde años después le pondrían su nombre a la biblioteca, algo que él

consideraba «el homenaje más grande de su vida». Comenzó a escribir poemas de

amor cuando tenía ocho años y publicó el primero a los once (1941) en la

revista Rojo y Negro.

Realizó sus estudios secundarios en el Colegio Nacional de

Buenos Aires. A los quince años ingresó a la Federación Juvenil Comunista. En

1948 comenzó a estudiar Química en la Universidad de Buenos Aires pero abandonó

poco después para dedicarse plenamente a la poesía, siendo parte de la

corriente llamada nueva poesía (1955-1967).

En 1955 fue uno de los fundadores del grupo de poetas El pan

duro, integrado por jóvenes militantes comunistas que proponían una poesía

comprometida y popular y actuaban cooperativamente para publicar y difundir sus

trabajos. En 1956 el grupo decidió publicar su primer libro, Violín y otras

cuestiones.

En 1959, influenciado por la Revolución Cubana comenzó a

adherir a la vía de la lucha armada en Argentina y a disentir con la postura

opuesta del Partido Comunista.

En 1963, durante la presidencia de Guido, fue encarcelado

con otros escritores por pertenecer al Partido Comunista en el marco del plan

represivo CONINTES, hecho que provocó movimientos de solidaridad y

publicaciones de sus poemas en protesta por su detención. Luego de ser liberado

abandonó el Partido Comunista para comenzar a vincularse a sectores del

peronismo revolucionario.

Con otros jóvenes que también habían abandonado el Partido

Comunista como José Luis Mangieri y Juan Carlos Portantiero formó el grupo

Nueva Expresión y la editorial La Rosa Blindada que difundía libros de

izquierda rechazados por el comunismo ortodoxo.

Actividad como periodista

En 1966 comenzó a trabajar como periodista. Se desempeñó

como jefe de redacción de la revista Panorama (1969), secretario de redacción y

director del suplemento cultural del diario La Opinión (1971-1973), secretario

de redacción de la revista Crisis (1973-1974) y jefe de redacción del diario

Noticias (1974).

Militancia en

organizaciones guerrilleras libertarias

En 1967, durante la dictadura militar autodenominada

Revolución Argentina (1966-1973) se integró a la organización guerrillera

recién formada Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), de orientación

peronista-guevarista, que realizaban acciones militares y políticas contra ese

gobierno. A fines de 1973 pasó a integrar la organización guerrillera

Montoneros, de orientación peronista, a raíz de su fusión con las FAR.

Esa organización apoyó críticamente a los gobiernos

peronistas de Cámpora (1973), del cual participaron, y el del propio Perón

(1973-1974), pero continuó con las acciones armadas, como por ejemplo el

asesinato del sindicalista José Ignacio Rucci y, finalmente, decidió su retorno

a la clandestinidad. En todo ese período Gelman desempeñó un papel relevante en

la acción cultural y de comunicación de las FAR.

Exilio

En 1975 Montoneros lo envió al exterior para hacer

relaciones públicas y denunciar internacionalmente la violación de derechos

humanos en la Argentina, durante el gobierno de Isabel Perón (1974-1976). En

esa misión se encontraba cuando se produjo el golpe de estado del 24 de marzo

de 1976 que inició la dictadura militar autonominada Proceso de Reorganización

Nacional (1976-1983), e impuso un régimen de terrorismo de estado que causó la

desaparición de 30.000 personas. Salvo una breve entrada clandestina a la

Argentina en 1976, Gelman permaneció exiliado residiendo alternativamente en

Roma, Madrid, Managua, París, Nueva York y México y trabajando como traductor

de la Unesco.

Las gestiones de Gelman lograron el primer repudio publicado

en 1976 en el diario Le Monde a la dictadura argentina realizado por varios

jefes de gobierno y de la oposición europeos, entre ellos François Mitterrand y

Olof Palme. En 1977 adhirió al recientemente creado Movimiento Peronista

Montonero, aunque ya con graves disidencias con su conducción y en 1979 lo

abandonó por estar en desacuerdo con el verticalismo militarista de la

organización y con las negociaciones que su conducción había entablado en

Francia con el miembro de la Junta Militar Almirante Emilio Massera, lo cual

ocurría a la vez que la misma conducción enviaba militantes de vuelta a la

Argentina en el marco de lo que denominaron contraofensiva. Gelman expuso sus

argumentos en una carta dirigida a su amigo Rodolfo Puiggross y en un artículo

publicado en Le Monde en febrero de 1979. A raíz de ello Montoneros acusó a Gelman

de traición y lo condenó a muerte.

Luego que el 10 de diciembre de 1983 asumiera el gobierno

democrático de Raúl Alfonsín continuaron abiertas en Argentina causas

judiciales en las que se investigaban supuestos homicidios y otros delitos

imputados a Montoneros, en las que tenía ordenada su captura, por lo cual no

regresó al país. Esto ocasionó protestas de escritores de todo el mundo, entre

ellos Gabriel García Márquez, Augusto Roa Bastos, Juan Carlos Onetti, Alberto

Moravia, Mario Vargas Llosa, Eduardo Galeano, Octavio Paz, etc. A comienzos de

1988 la justicia dejó sin efecto la orden de captura y Gelman volvió al país en

junio, luego de trece años de ausencia, pero finalmente decidió radicarse en

México.

El 8 de octubre de 1989 fue indultado por el presidente

Carlos Menem, junto a otros 64 ex integrantes de organizaciones guerrilleras y

a los militares acusados de violaciones a los Derechos Humanos. Juan Gelman

rechazó la medida y protestó públicamente contra ella a través de una nota

publicada en el diario Página/12:

Me están canjeando por

los secuestradores de mis hijos y de otros miles de muchachos que ahora son mis

hijos.

El secuestro y

desaparición de sus hijos y la búsqueda de su nieta

Carta abierta a mi nieto (fragmento)

Me resulta muy extraño hablarte de mis hijos como tus padres

que no fueron. No sé si sos varón o mujer. Sé que naciste...

Ahora tenés casi la edad de tus padres cuando los mataron y

pronto serás mayor que ellos. Ellos se quedaron en los 20 años para siempre.

Soñaban mucho con vos y con un mundo más habitable para vos. Me gustaría

hablarte de ellos y que me hables de vos. Para reconocer en vos a mi hijo y

para que reconozcas en mí lo que de tu padre tengo: los dos somos huérfanos de

él. Para reparar de algún modo ese corte brutal o silencio que en la carne de

la familia perpetró la dictadura militar. Para darte tu historia, no para

apartarte de lo que no te quieras apartar. Ya sos grande, dije.

Escrita en 1995 y publicada en Brecha, el 23 de diciembre de

1998.

El 26 de agosto de 1976 fueron secuestrados sus hijos Nora

Eva (19) y Marcelo Ariel (20), junto a su nuera María Claudia Irureta Goyena

(19), quien se encontraba embarazada de siete meses. Su hijo y su nuera

desaparecieron, junto a su nieta nacida en cautiverio. En 1978 Gelman supo a

través de la Iglesia católica que su nuera había dado a luz, sin poder precisar

dónde ni el sexo.

El 7 de enero de 1990 el Equipo Argentino de Antropología

Forense identificó los restos de su hijo Marcelo, encontrados en un río de San

Fernando (Gran Buenos Aires), dentro de un tambor de grasa lleno de cemento. Se

determinó también que había sido asesinado de un tiro en la nuca.

En 1998 Gelman descubrió que su nuera había sido trasladada

a Uruguay a través del Plan Cóndor, que vinculaba a las dictaduras

sudamericanas y Estados Unidos, y que había sido mantenida con vida al menos

hasta dar a luz a una niña en el Hospital Militar de Montevideo. A raíz de ello

exigió la colaboración de los Estados argentino y uruguayo en la investigación

con el fin de hallar a su nieta. Gelman topó con la oposición a investigar del

presidente de Uruguay Julio María Sanguinetti, con quien entabló un debate

público, en el que volvió a ser apoyado por destacados intelectuales y artistas

como Günter Grass, Joan Manuel Serrat, Darío Fo, José Saramago, Fito Páez. En

2000, al mes de asumir el nuevo presidente de Uruguay, Jorge Batlle, la nieta

de Gelman, de nombre Andrea (Andreíta la menciona el poeta en varios poemas) fue

encontrada y Gelman pudo reunirse con ella. Luego de verificar su identidad, la

joven decidió tomar los apellidos de sus verdaderos padres, para llamarse María

Macarena Gelman García.

En 1999 Gelman le exigió públicamente al Jefe del Ejército

Argentino, general Martín Balza, la investigación del secuestro y asesinato de

su hijo, aportándole el nombre y documentación sobre el supuesto responsable

inmediato del crimen, el general Eduardo Rodolfo Cabanillas.

Gelman luchaba aún por encontrar los restos de su nuera

María Claudia Irureta Goyena. Se había fijado 2008 para llevar a juicio oral y

público a los militares y civiles acusados de dar muerte a Marcelo Ariel y

otras cuatro personas, además de ser responsables de secuestros y torturas de

otros 60 ciudadanos en el centro clandestino de detención Automotores Orletti.

Premios

Ha recibido muchos premios empezando por el premio italiano

Mondello (1980), el Boris Vian (1987), el Nacional de Poesía argentino (1997),

el Literatura Latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo (2000), el Iberoamericano

de Poesía "Pablo Neruda" (2005) y el Reina Sofía de Poesía

Iberoamericana (2005). El 29 de noviembre de 2007 ganó el Premio Cervantes, el

más prestigioso de la literatura en español, y varios otros hasta el reciente

Premio Leteo (2012).

El 25 de abril de 2008 depositó un mensaje en la Caja de las

Letras del Instituto Cervantes que no se abrirá hasta el 2050.

Obra

Empecé a escribir poemas a los nueve años. Claro que fue por

una chica. Al principio le mandaba versos de un argentino del siglo XIX,

Almafuerte, pero no me hizo caso. Así que decidí probar yo mismo. Tampoco me

hizo caso. Ella siguió por su camino y yo me quedé con la poesía.

Juan Gelman publicó su primer poema en 1941, cuando tenía

once años, en la revista Rojo y Negro. Se trataba de un poema de amor que según

su recuerdo comenzaba así:

Al amor, sueño eterno y poderoso,

el destino furioso lo cambié.

Grupo "El pan

duro" (1955-1963)

Como en pocos artistas, en Juan Gelman, vida y poesía (su

vida y su poesía) se encuentran siempre entretejidas. Gelman comenzó su vida de

poeta cuando promediaba la década del 50.

Sus primeras publicaciones las realizó en la revista

"Muchachos". Poco después, en 1955, fue uno de los fundadores junto a

otros jóvenes poetas, del grupo literario El Pan Duro, que proponía una poesía

vinculada a la acción política, «eminentemente popular», el uso de un lenguaje

coloquial vinculado a temas urbanos y que siguiera la cadencia tanguera. El

grupo reconocía la influencia inmediata de César Vallejo y Raúl González Tuñón

y con éste último del Grupo Boedo que, en la década del 20 inauguró la

literatura social en Argentina.

Sostenían que «la poesía es un artículo de primera necesidad

como el pan y el fusil... Ese 1955, con pueblo ametrallado y flores y marineros

en andas en las calles del Barrio Norte, con multitudes humilladas y la

revancha de las minorías celebrada en funciones de gala y recepciones de

embajada, es también el año de nacimiento de El Pan Duro.» Hablaban de una

«poesía en armas».

El Grupo El pan duro estaba integrado por jóvenes poetas

como José Luis Mangieri, Héctor Negro, Hugo Ditaranto, Juan Hierba (Nemirosky),

Carlos Somigliana, Julio César Silvain, Juana Bignozzi, Navalesi, Harispe,

Mezzera, Mase, todos como él militantes de la Juventud Comunista. Juan Gelman

se destacaba en el grupo por su calidad y también por una posición radical de

la poesía como actitud absolutamente libre, en contradicción con el mundo, para

anticipar un nuevo mundo.

El discurso poético de Juan Gelman se distinguió desde el

comienzo por un radicalismo avasallador. Era la suya una poesía peligrosamente

atrevida en sus planteamientos más esenciales, una sentida inconformidad, una

suerte de grito a todo pulmón, a pesar de las consecuencias que el gritar de

ese modo podía acarrearle al autor. No es de extrañar que Gelman fuera a la

cárcel por lo menos en dos ocasiones.

La primera edición del Grupo El pan duro fue el primer libro

de poemas de Juan Gelman, Violín y otras cuestiones, en 1956, con prólogo de

González Tuñón, que fue vendido por sus propios integrantes hasta agotarlo.

Para su difusión concurrían «a sindicatos y a bibliotecas populares, a clubes y

teatros independientes, a facultades y patios de conventillos, a sociedades de

fomento y a todo lugar donde se lo necesita el pan duro pero luminoso de la

nueva poesía».

Ya para entonces la poesía de Gelman y la del Grupo El pan

duro, intentaba construirse a partir del lenguaje cotidiano y romper con la

poesía en boga, liderada por el discurso y los patrones estéticos que había

establecido Pablo Neruda. En 1959 publicó El juego en que andamos y en 1961,

Velorio del solo, pero la ruptura habría de concretarse en su cuarto libro,

Gotán, publicado en 1962. Este último libro marcaría también su alejamiento del

Grupo El pan duro, debido a sus disidencias con la línea política del Partido

Comunista en la Argentina, y aunque al año siguiente sería encarcelado en el

marco del Plan represivo CONINTES por pertenecer al P C, poco a poco se iría

sumando al peronismo revolucionario.

La nueva poesía

hispanoamericana. De Gotán a Cólera buey

Gotán quiere decir "tango" en vesre, una modalidad

del lunfardo, el habla popular rioplatense. Su cuarto libro es al mismo tiempo,

cierre de su etapa inicial con El pan duro y consolidación de una nueva

corriente poética que se conoció como nueva poesía hispanoamericana. La nueva

poesía no se proponía sólo cambiar el mundo, como en Neruda, sino también

cambiar la palabra misma. Esta sería desde entonces la característica central

de la poesía gelmaniana y de cada uno de los libros que iría publicando.

En Gotán Gelman introduce el humor y el absurdo, como

componentes cotidianos del hombre y la mujer común del pueblo. Simultáneamente

otros poetas latinoamericanos seguían el mismo camino como Nicanor Parra en

Chile, Ernesto Cardenal en Nicaragua, Roque Dalton en El Salvador, Antonio

Cisneros en Perú, Mario Benedetti en Uruguay, Roberto Fernández Retamar en

Cuba.

La nueva poesía hispanoamericana buscaba acercar la poesía

al habla popular y a las cosas del hombre y la mujer común, pero sin recurrir

al estilo panfletario y directo que había caracterizado a la poesía social de

los años 30 y 40, y sobre todo con el compromiso personal. La propuesta poética

que Gelman sostiene en Gotán es que el poeta mismo debe comprometerse con el

cambio del mundo: «ni a irse ni a quedarse, a resistir». El poeta debe ser uno

más del pueblo y compartir con el pueblo sus alegrías y tristezas, y sobre todo

su suerte. Es aquí donde su oposición con Neruda se extrema: el poeta para

Gelman no es el ser elegido de Neruda, sino otra persona común más.

Gotán (1963)

La elección de la palabra «tango» al revés («gotán») para

titular su libro tiene hondas implicancias. En primer lugar concebir su propia

poesía como tango, es decir con una cadencia y un ritmo propios de «la ciudad

en que nací». Pero también significó acercarse a la que por entonces era la

música popular por excelencia (Gelman mismo era un joven «milonguero»), en

América Latina, con el fin de compartir códigos y guiños masivos, pero jugando

con los mismos con humor e ironía, para evitar caer en lugares comunes.

Finalmente, Gelman toma del tango su característica de reflexión existencial y

trágica. Los poemas tangueros de Gelman implican el hallazgo de un formato

capaz de conducir su proyecto poético: ruptura, compromiso y cotidianeidad

popular. El propio Gelman dice que si para Borges «el tango es una manera de

caminar» para él «el tango es una manera de conversar».

En 1965 Gelman publicó en Cuba una primera versión de Cólera

buey, pero recién terminaría de definir su contenido en 1971. El libro abarca

poemas escritos entre 1962 y 1968, que formaban parte de nueve libros inéditos.

En este libro Gelman experimenta y descalabra las más diversas expresiones con

el fin de madurar su estilo. Si Gotán marcó la ruptura con la poesía nerudiana,

Cólera buey marca la consolidación de un nuevo estilo poético y señala un

momento a partir del cual Juan Gelman comenzará a revolucionarse a sí mismo en

cada nuevo libro.

Sidney West (el falso

poeta): humor y poesía antes del exilio

En 1969 Juan Gelman publicó su sexto libro, Traducciones

III. Los poemas de Sidney

West. Se trata de un juego delirante, en el que Gelman

inventa a un supuesto poeta estadounidense, llamado Sidney West, al que le

atribuye los poemas que él dice estar traduciendo. En realidad la idea es una

continuación de los poemas Traducciones I y Traducciones II, incluidos en su

libro anterior, Cólera buey, en los que los poetas inventados se llaman John

Wendell y Yamanocuchi Ando.

En este libro Gelman alcanza una extrema libertad de

lenguaje, combinada con el humor, la ficción y el relato de historias pequeñas,

de gente simple, de un supuesto pequeño pueblo estadounidense.

Este estilo inclasificable, en el que el escritor

aparentemente utiliza la poesía para narrar historias, pero en las que lo

importante no es la historia narrada sino la poesía y la expresión misma, así

como la complicidad con el lector en el acto humorístico, Gelman va a volver a

utilizarlo en su séptimo libro, Fábulas (1971), pero ahora para hablar de

personajes imaginarios o históricos.

En 1973, ya recuperada la democracia y establecido en el

gobierno el presidente Héctor Cámpora, perteneciente a la izquierda peronista,

publicó su octavo libro Relaciones. En esta obra Gélman comienza a utilizar

insistentemente la pregunta, con el fin de invitar a la reflexión abierta. Por

otra parte sus frases comienzan a ser más y más fragmentarias, compuestas de

palabras balbuceadas, atadas al ritmo de su propio fluir. También aquí comenzó

a utilizar barras para señalar ritmos y significados, un recurso que mantendría

hasta Incompletamente (1997).

Poesía, exilio y

dictadura (1976-1983): "Carta abierta"

(1980)

Durante siete años (1973-1980) Gelman no publicaría ningún

libro. En 1980 publicó Hechos y relaciones, que en realidad son dos libros, una

reedición de Relaciones (1973) y uno nuevo, Hechos (1980). Como era de

esperarse Gelman escribe sobre la lucha contra la dictadura, la derrota, el

exilio y las muertes, pero sobre todo a partir de Hechos la poesía de Gelman

incluye el dolor y el desgarramiento interno, capaz de transmitir una conmoción

emocional pocas veces alcanzada en la poesía. Puede decirse que la extrema

barbarie de la dictadura argentina tuvo en Juan Gelman al poeta que la desnudó.

En nuevas reediciones el libro incluiría otros poemas encuadrados en la misma

época y situación, como Notas («te voy a matar/derrota. nunca me faltará un

rostro amado para matarte otra vez.»), Carta abierta y Si dulcemente,

aparecidos. Entre ellos sobresale Carta abierta dedicado a su hijo

desaparecido, que ha sido considerado como «una de las más arduas, hondas y lúcidas

indagaciones en el dolor que presenta la poesía de todos los tiempos».

En 1982 publicó Citas y Comentarios, dos libros impresos

juntos correspondientes a poemas escritos entre 1978 y 1979. Se trata de poemas

construidos a partir de frases de otros, muchos de ellos pertenecientes al

Siglo de Oro Español del siglo XVI, entre ellos santos como Santa Teresa de

Jesús y San Juan, tangueros como Homero Manzi y Alfredo Le Pera, un poeta

maldito como Baudelaire, un pintor frecuentador de la locura como Van Gogh,

etc. Se trata de una poesía de diálogo («y el alma en sus pasitos por la

de-solación como vos/palabra tuya»), de búsqueda y de reflexión, hermética y

formalmente impecable. Estos poemas están estrechamente relacionados con

dibaxu, un libro de poemas en sefardí escritos en esa época, pero publicados en

la década siguiente.

Escribí los poemas de dibaxu en sefardí, de 1983 a 1985. Soy de origen

judío, pero no sefardí, y supongo que eso algo tuvo que ver con el asunto.

Pienso, sin embargo, que estos poemas sobre todo son la culminación o más bien

el desemboque de Citas y Comentarios, dos libros que compuse en pleno exilio,

en 1978 y 1979, y cuyos textos dialogan con el castellano del siglo XVI. Como

si buscar el sustrato, hubiera sido mi obsesión. Como si la soledad extrema del

exilio me empujara a buscar raíces en la lengua, las más profundas y exiliadas

de la lengua. Yo tampoco me lo explico.

A comienzos de 1988 la justicia dejó sin efecto la orden de

captura, en junio Gelman volvió al país pero finalmente decidió radicarse en

México.

En esas condiciones publicó cuatro libros: Anunciaciones

(1988), Interrupciones I (1988), Interrupciones II (1988) y Carta a mi madre

(1989). Se trata de poemas afectados por la desazón.

En Anunciaciones los signos de exclamación ocupan un lugar

central, reemplazando a las preguntas que poblaban sus libros anteriores. Está

integrado por poemas de amor desolados. Es uno de los libros más herméticos y

difíciles de leer de Gelman.

Interrupciones I y II confirman ese estado de desolación

combativa de Gelman en los 80 («entre las 5 y las 7,/cada día,/ves a un

compañero caer./No pueden cambiar lo que pasó»).

Los poemas de Interrupciones I y II son como esas horas

pasadas siempre en otro lugar, cuando es tarde de antemano y se espera lo que

ya no ocurrió ni ocurrirá. El poeta no calla ante el estupor porque es la

materia misma de su escritura, la grieta donde abreva el silencio.

(1989)

En 1989 Gelman publicó uno de sus libros cumbre, Carta a mi

madre, motivado en la muerte de su madre en 1982 de cáncer, cuando se

encontraba en el exilio en México y trataba de obtener un pasaporte falso para

a volver a verla antes de morir. El libro mismo es un largo poema. Eduardo

Galeano lo describe como una obra en la que «el hijo rescata desesperadamente a

la madre muerta, se impone a sí mismo su esencia, la percibe, la escucha, casi

la toca con las palabras que fueron, que son de ambos todavía».

Paradójicamente también en esta década y la siguiente los argentinos

descubrirían la poesía desgarradora y desgarrada de Gelman, una de las

expresiones más profundas de la tragedia padecida por los países

latinoamericanos, pero que había sido completamente silenciada por la censura

de la dictadura.

En los años 90 Juan Gelman publicó tres libros nuevos de

poesía (Salarios del impío, 1993; Dibaxu, 1994; e Incompletamente, 1997) y sus

primeros tres libros en prosa (Prosa de prensa, 1997; Ni el flaco perdón de

Dios/Hijos de desaparecidos -con su compañera Mara La Madrid-, 1997; y Nueva

prosa de prensa, 1999). Dentro de la habitual originalidad y libertad expresiva

de cada nueva producción de Gelman, sus trabajos de la década del 90 llaman la

atención por la irrupción destacada de la prosa.

En Salarios del impío (1993) y sobre todo en Incompletamente

(1997), un libro de sonetos, Gelman desarrolla un lenguaje incapaz de

completarse. Por ese camino llega al soneto, como forma poética de lo

incompleto, como pieza residual en el proceso fallido de crear una obra mayor.

Cada libro del autor, desde los años 70, implica una

sorpresa y un nuevo rumbo. También cada uno, cada vez más, produce la sensación

de extremar alguna propuesta. Con Salarios del impío (1993) y el reciente

Incompletamente, Gelman parece arrojado a un hermetismo vertiginoso, conectado

a la búsqueda mística que había iniciado en días y comentarios. Lo más probable

es que en el próximo libro ataque por algún flanco inesperado, retomando de un

nuevo modo un viejo aspecto de su poesía o introduciendo una novedad radical.

Con Gelman nunca se sabe.

Los dos libros dedicados a la prosa de prensa reúnen sus

artículos publicados en el diario Página/12 de Buenos Aires. Sin embargo el

hecho de la publicación de los mismos como libro, va más allá de una pura

recopilación, para conformarlos como una obra literaria realizada a través de

un género que el autor se encarga de prestigiar desde el título mismo. Gelman

ha bromeado varias veces con la explicación de que su inclinación absoluta por

la poesía se debe a su «fiaca» (holgazanería), para escribir cuentos y

novelas.6 Pero para Gelman la prensa siempre tuvo un papel privilegiado. En su

concepción militante de la poesía («soy un militante que escribe poesía»), la

prosa de prensa no es una actividad accidental, sino un complemento de su

poesía para la militancia. En esos trabajos hay dos temas preeminentes: el

Holocausto y el genocidio de la última dictadura argentina. Entre los artículos

se destaca Miradas sobre el robo de bebés en la dictadura argentina, que él

califica como «el peor de los crímenes» en el que «el bebé era robado hasta la

mirada de su madre».

Su tercer libro de prosa, Ni el flaco perdón de Dios/Hijos

de desaparecidos (1997), realizado con su compañera Mara La Madrid, está

dedicado a ceder su propia palabra para dársela a los hijos de los

desaparecidos y significar su lugar en la sociedad Argentina, a través de sus

testimonios directos.

Valer la pena (2001) está integrado por 136 poemas escritos

entre el momento que descubrió donde se encontraba su nieta (1998), «Andreíta o

Macarena», y el encuentro con ella (2000). Gelman hace del título mismo un

manifiesto, tomando la frase del poema "Cada día que pasa" de su

amigo y compañero en Montoneros, el poeta Paco Urondo, quien se suicidó en 1977

con una pastilla de cianuro para evitar ser capturado y delatar en la tortura.

En Valer la pena Gelman parece comenzar a encontrar un camino que valga la pena

conectando el pasado truncado de su hijo y el futuro significativo de su nieta,

como hija de desaparecidos, pero también como otra memoria, menos dolida.29 Uno

de los puntos más altos del libro es "Regresos": «vuelves y vuelves /

y te tengo que explicar que estás muerto».

En 2004 publicó País que fue será (2004), integrado por 89

poemas escritos entre 2001 y 2001: «cuando el dolor se parece a un país/ se

parece a mi país». El libro fue premiado en la Feria del Libro de Buenos Aires

como el mejor de ese año.

Han tenido que pasar 28 años desde lo que ocurrió para que

yo pudiera escribir este libro... Yo realmente no creo que el dolor desaparezca

nunca, pero lo que mejoró, digamos, es la convivencia con ese dolor y la

relación con mi país.30

Miradas (2006) está compuesto por 77 textos en prosa

recopilados, en los que se realizan retratos de artistas focalizando la mirada

en aspectos de sus vidas privadas que habitualmente las biografías omiten pero

que permiten una comprensión más profunda de sus personalidades.

En 2007 publicó Mundar, un poderoso verbo de su invención,

relacionado con vivir el mundo, o hacer del mundo un mundo. El libro contiene

121 poemas; continúa y profundiza el proceso ya mostrado en País que fue será

(2004) «de reconciliación y de reconstrucción» sin excluir la memoria y la

tristeza.

Publicaciones

Poesía

Violín y otras cuestiones (1956)

El juego en que andamos (1959)

Velorio del solo (1961)

Gotán (1962)

Cólera buey (1964)

Traducciones III. Los poemas de Sydney West (1969)

Fábulas (1971)

Relaciones (1973)

Hechos y relaciones (1980)

Si dulcemente (1980)

Citas y Comentarios (1982)

Hacia el Sur (1982)

Com/posiciones (1986)

Interrupciones I (1986)

Interrupciones II (1988)

Anunciaciones (1988)

Carta a mi madre (1989)

Salarios del impío (1993)

Dibaxu (1994)

Incompletamente (1997)

Valer la pena (2001)

País que fue será (2004)

Mundar (2007)

De atrásalante en su porfía (2009)

Bajo la lluvia ajena (2009)

El emperrado corazón amora (2011)

Hoy (2013)

Antologías poéticas[editar · editar código]

Poemas, Casa de las Américas, La Habana, 1960. (Al cuidado

de Mario Benedetti y Jorge Timossi)

Obra poética, Corregidor, Buenos Aires, 1975.

Poesía, Casa de las Américas, La Habana, 1985. (Prólogo y

selección de Víctor Casaus)

Antología poética, Vintén, Montevideo, (1993). (Selección,

prólogo y bibliografía completa de Lilián Uribe)

Antología personal, Desde la Gente, Instituto Movilizador de

Fondos Cooperativos, Buenos Aires, 1993.

En abierta oscuridad, Siglo XXI, México, 1993.

Antología poética, Espasa Calpe, Buenos Aires, 1994.

(Selección y prólogo de Jorge Fondebrider)

De palabra (1971-1987). Prólogo de Julio Cortázar, Visor,

Madrid, 1994.

Oficio Ardiente (2005), Patrimonio Nacional y la Universidad

de Salamanca.

Poesía reunida (2012)

Prosa

Prosa de prensa, Ediciones B, España, 1997

Ni el flaco perdón de Dios/Hijos de desaparecidos (coautoría

con Mara La Madrid), Planeta, Buenos Aires, 1997

Nueva prosa de prensa, Ediciones B Argentina, Buenos Aires,

1999

Afganistan/Iraq: el imperio empantanado, Buenos Aires, 2001

Miradas, Seix Barral, Buenos Aires, 2005

Escritos urgentes, Capital Intelectual, Buenos Aires, 2009

Escritos urgentes II, Capital intelectual, Buenos Aires,

2010

El ciempiés y la araña, ilustraciones de Eleonora Arroyo,

Capital intelectual, México, 2011

Maximiliano Reimondi